On parle d’auto-fiction plutôt que d’auto-biographie pour désigner des récits, romans ou nouvelles largement inspirés de la vie de leur auteur, mais ce n’est pas mon propos. Je veux parler de self-fiction, comme on parle de selfies.

Récemment, je suis tombée coup sur coup sur deux textes complètement différents et pourtant semblables — un mémoire de maîtrise, au demeurant fort bien écrit et passionnant, et un roman qui avait connu un franc succès critique et populaire. Je suis tombée sur le premier tout à fait par hasard en cherchant autre chose sur Internet et je m’y suis intéressée parce qu’il parlait de mon ancien milieu de travail, la publicité. Dans le cas du deuxième, le roman, il traînait depuis des mois sur la pile.

En attaquant le roman, je me suis aperçue que les deux textes mettaient en scène les mêmes personnages. L’action ne se déroule pas dans le même milieu, mais les personnages appartiennent à la même génération, celle qui est née après Internet et, surtout, qui a grandi avec et dans les réseaux sociaux numériques. Je précise « numériques » parce que les réseaux sociaux tout court, eux, ont toujours existé.

Les deux textes se renvoyaient la balle et, à force, ils m’ont éclairée sur la différence entre les jeunes et moi, entre le monde d’hier — l’insouciance de notre enfance pas d’casques et de nos jeunes années pas d’capotes — et celui de maintenant. Il faut dire qu’au sortir de l’université pas d’jobs, le party était terminé — no future, fuck the world. L’insouciance n’était plus de mise, la ceinture de sécurité était devenue obligatoire, mais ce n’était pas le monde policé et anxieux de maintenant, même si les taux d’intérêt étaient stratosphériques et que la criminalité n’était pas moins grande qu’aujourd’hui.

La grosse différence entre ces deux mondes tient aux réseaux sociaux numériques.

S’inventer une vie

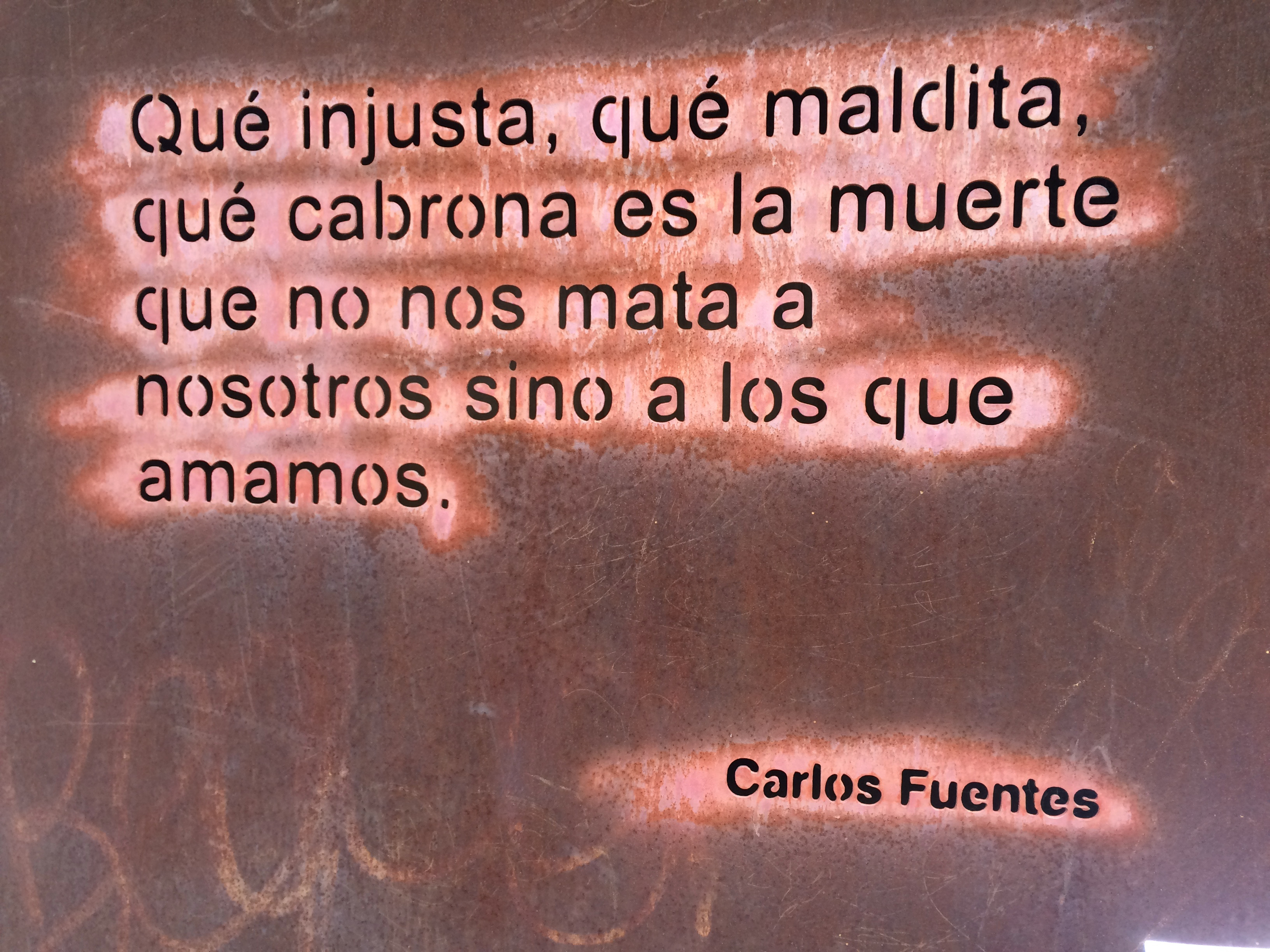

Avant, on faisait de notre mieux pour vivre notre vie avec ce qu’elle nous avait donné. Aujourd’hui, on peut se l’inventer, sa vie, au fur et à mesure qu’on la vit. Pas besoin d’attendre avant de la transformer en auto-fiction. On peut en faire une fiction dans laquelle tout le monde va croire, à commencer par soi-même, sans passer pour mythomane pour autant.

On peut photoshoper sa vie à volonté, à condition d’en avoir les moyens, à coups de bistouri, de seringues, de laser, d’implants, de rallonges, de teintures et mèches, d’orthodontie, de drapages et remodelages. À défaut, on peut en photoshopper l’image qu’on va montrer au monde entier, il existe même des appareils photos qui peuvent faire disparaître les autres touristes sur votre photo de Machu Picchu. L’objectif est de montrer que votre vie est désirable. Votre personne aussi, par conséquent.

Voici quelques passages extraits des deux oeuvres qui m’ont entraînée dans cette réflexion. Je mets en vis-à-vis les extraits du mémoire de maîtrise (en beige) et ceux du roman (en bleu). Je vous donne les titres à la fin.

Mémoire de maîtrise

Sur le terrain, j’ai en effet pu constater que plusieurs de ses collègues travaillaient non seulement leur visibilité en chair et en os, c’est-à-dire en contexte de coprésence, mais également, voire simultanément, par voies médiatiques, au moyen des médias socionumériques (Facebook, Twitter et Instagram, principalement).

Roman

La photo sera mise en ligne sur la page de l’événement lundi matin, vers dix heures. C’est un moment où l’achalandage est assez élevé, sur les réseaux sociaux. Un des organisateurs de la soirée vous taguera, toi et Aurélie. Les commentaires et les likes pleuvront. Ce sera la photo de vous deux qui aura le plus buzzé sur les réseaux. Vous aurez deux cent soixante likes et soixante-sept commentaires. (…) Beaucoup d’entre eux relèveront le fait que vous avez l’air particulièrement heureux, sur cette photo.

Mémoire de maîtrise

Ne souhaitant pas être habillé trop drabe, mais ne voulant pas être super trendy, trop jet set non plus, il a finalement opté pour un jeans bleu foncé aux bords nonchalamment, mais volontairement repliés, un t-shirt rayé bleu, rouge et blanc de chez American Apparel et des souliers Nike Roshe noirs.

Roman

T’as opté pour un pantalon gris assez neutre de chez Club Monaco que Maman t’a donné Noël dernier et un polo blanc Fred Perry. Ne pas trop attirer l’attention.

Mémoire de maîtrise

Au sein du groupe de cinq filles et de quatre garçons, l’un se démarquait au premier coup d’oeil. C’est que contrairement à ses collègues qui avaient tous et toutes adopté un style vestimentaire décontracté, lui avait revêtu un complet noir très classique, qu’il portait avec une chemise blanche et une cravate bleue. Lorsque j’ai eu la chance de lui parler à la fin de l’après-midi, il m’a expliqué qu’il s’était « habillé pour le succès ».

Roman

Le code vestimentaire est pas exactement clair. Il y a de la vulgarité (la chaleur est arrivée tôt cette année, un gars que tu replaces comme étant de Jean-Eudes a cru bon de venir en gougounes et en shorts), des bonnes intentions mal exécutées (chemise fripée, lunettes mal choisies), de l’excès de zèle (quelques mongols se sont suit up).

Ce ne sont que quelques phrases sur des centaines de pages, les deux oeuvres ne se limitent pas qu’à ça, évidemment, mais ce sont quelques-uns des parallèles qui m’ont sauté aux yeux et m’ont troublée.

Les personnages du mémoire sont des étudiants en communication-marketing de l’Université du Québec à Montréal, ceux du roman des étudiants en droit de l’Université de Montréal.

Guillaume Denault La relève publicitaires en train de se faire (mémoire de maîtrise en communication, UQÀM, 2016) Accessible ici

Jean-Philippe Baril Guérard Royal, Les Éditions de ta mère, 2016